Quelque part dans les magnifiques forêts montagneuses du sud de la Chine se cache un complexe scientifique hors du commun. JUNO vient de commencer sa mission : détecter des neutrinos, ces particules omniprésentes et pourtant si mystérieuses.

Ça y est, il est allumé. À 700 mètres sous terre, loin au sud de la Chine, le détecteur de neutrinos JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) a commencé à récolter ses premières données le 26 août 2025, après onze ans de chantier.

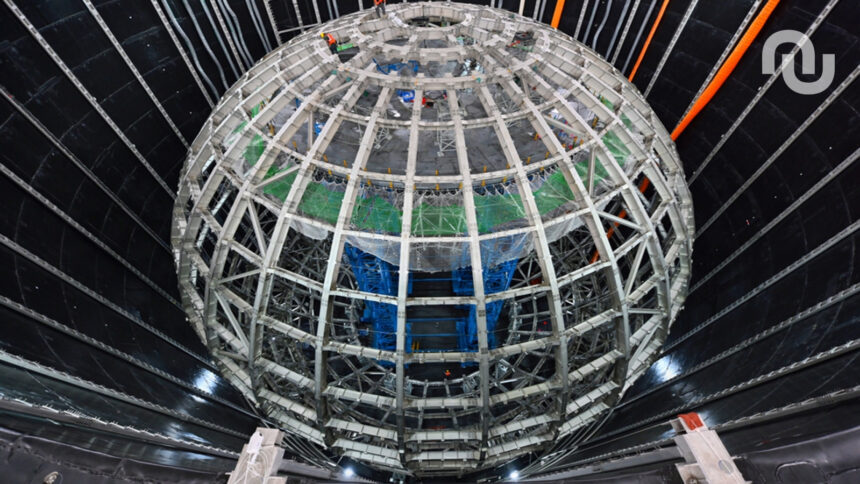

Concrètement, il s’agit d’un réservoir sphérique géant contenant 20 000 tonnes de liquide scintillant. Cette piscine gigantesque contient des particules enrichies en fluor qui doivent scintiller lorsqu’elles entrent en contact avec des neutrinos.

Les neutrinos, partout et pourtant nulle part

Le but est bel et bien d’obtenir une réaction car ces particules sont omniprésentes autour de nous, mais pourtant invisibles. Surnommé «particule fantôme», un neutrino ne possède pas de charge électrique et quasiment pas de masse. De fait, elle n’interagit que très peu avec la matière ordinaire et traverse littéralement les atomes constitués en grande partie de vide. Produits en grande quantité par le Soleil et chaque étoile dans l’Univers, les neutrinos sont plusieurs centaines de milliards à traverser chaque centimètre carré de notre corps à chaque seconde.

La seule manière de les «voir» est donc d’attendre qu’ils entrent en contact avec une particule de manière ordinaire, ce qui produit de l’énergie visible sous forme de flash lumineux. Plusieurs détecteurs similaires existent, mais JUNO est un peu à part, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il est extrêmement grand. Un choix délibéré car comme le but est d’obtenir une collision entre un neutrino et une autre particule, plus il y a de surface couverte, plus il y a mathématiquement de chances d’obtenir un résultat. Il a aussi fallu le réaliser profondément sous la terre pour ne pas être gêné par les radiations solaires et les perturbations atmosphériques.

Le mystère des oscillations

Ensuite, il est idéalement situé pile entre deux centrales nucléaires à 53 kilomètres de distance. Celles de Taishan et de Yangjiang produisent chacune des antineutrinos qui sont donc censés arriver en même temps au niveau de JUNO.

C’est cette simultanéité qui devrait permettre de capter un phénomène encore mal connu : l’oscillation des neutrinos. Il s’agit d’un mécanisme à travers lequel les neutrinos changent de «saveurs», ou se transforment pour le dire simplement. Un même neutrino pourra ainsi, au cours de son voyage, devenir électronique, muonique ou tauique. Pourquoi et comment ? Mystère ! Mais les scientifiques autour de JUNO espèrent bien en découvrir davantage grâce à des mesures extrêmement précises censées pouvoir décoder ces drôles de transformations. En pratique, les neutrinos doivent pénétrer à l’intérieur de la «piscine» de JUNO, entrer en collision avec une particule formant le liquide. Cela devrait déclencher un flash lumineux qui sera capté par les détecteurs placés tout autour.

Pendant ce temps, à Toulon

Cette architecture rappelle un autre projet, européen celui-ci : KM3NeT. Dans cette collaboration impliquant la France, l’Espagne, le Maroc, l’Italie et la Grèce, plusieurs milliers de détecteurs sphériques sont répartis en Méditerranée, au large de Toulon, pour capter là aussi les émissions de neutrinos.

En Antarctique, le détecteur IceCube fonctionne sur le même principe avec des installations mises en place sous la glace.

La différence étant que JUNO se concentre davantage sur les neutrinos «artificiels» produits par les centrales nucléaires, tandis que KM3NeT et IceCube sont dédiés à ceux émanant du Soleil.

Les espoirs autour de JUNO sont grands. Plus de 700 chercheurs provenant de 17 pays, dont la France, sont impliqués dans le programme, et il est prévu pour durer au moins trois décennies. Et ce dans le but de percer à jour le fonctionnement de l’Univers, rien que ça !

Toute l’actu tech en un clin d’œil

Ajoutez Numerama à votre écran d’accueil et restez connectés au futur !