Une étude récente de l’UCLA a tout pour débloquer une nouvelle peur autour de la voiture électrique. Les stations de recharge diffuseraient des taux de particules polluantes supérieures aux recommandations de l’OMS. Mais que disent vraiment les données de cette étude ? Pas tout à fait la même chose.

L’équipe de chercheurs de l’UCLA a découvert que les niveaux de particules fines dans l’air à proximité des stations de recharge rapide pouvaient se révéler problématiques. Cette étude, publiée en juillet 2025 sur ScienceDirect, est reprise avec des titres sensationnalistes dans la presse française depuis plusieurs jours. Il y a de quoi alimenter une nouvelle légende urbaine autour des risques à passer à la voiture électrique. Nous avons aussi choisi le titre choc, mais cette fois pour expliquer pourquoi il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives.

Il n’est ici pas question de réfuter les résultats de cette étude et de ses mesures. C’est la première étude menée sur ce sujet, et il sera intéressant que d’autres soient faites pour confirmer ou infirmer les conclusions établies dans d’autres localisations. Mais alors les bornes de recharge sont-elles dangereuses pour la santé ? Pas forcément.

Confusion entre le risque à la borne et à l’armoire électrique

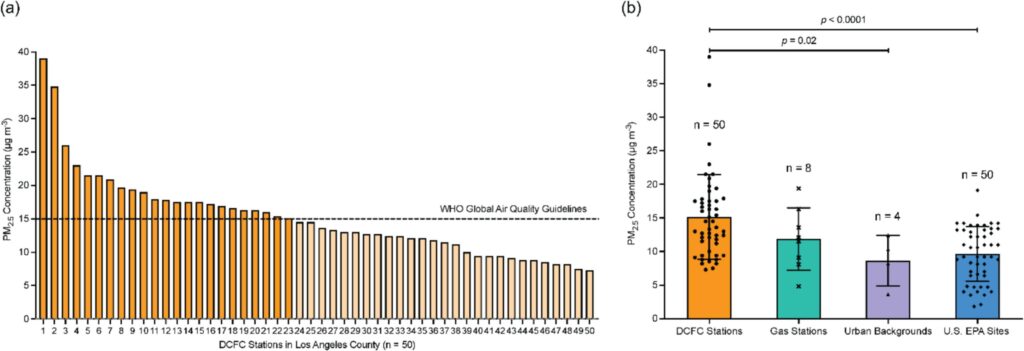

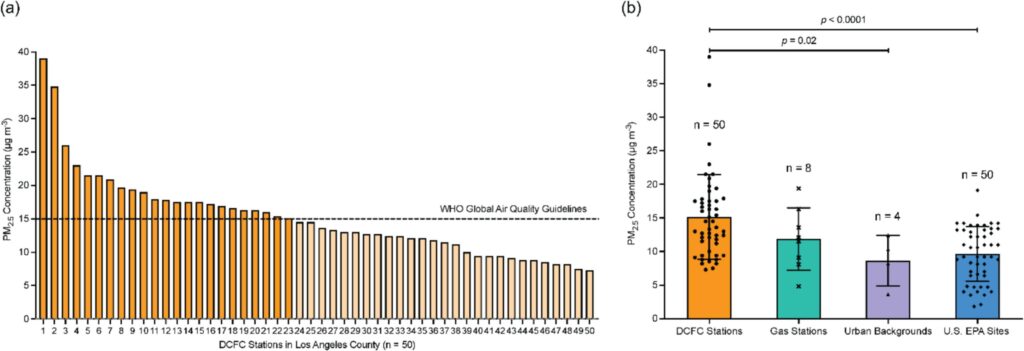

La synthèse de l’étude met en avant cette information : « Aux stations, les concentrations quotidiennes de particules atmosphériques dangereuses, appelées PM2,5, variaient de 7,3 à 39,0 microgrammes par mètre cube », alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande moins de 15 µg/m³ sur une moyenne de 24 heures. Avant 2021, ce seuil était néanmoins fixé à 25 µg/m³ sur 24 heures.

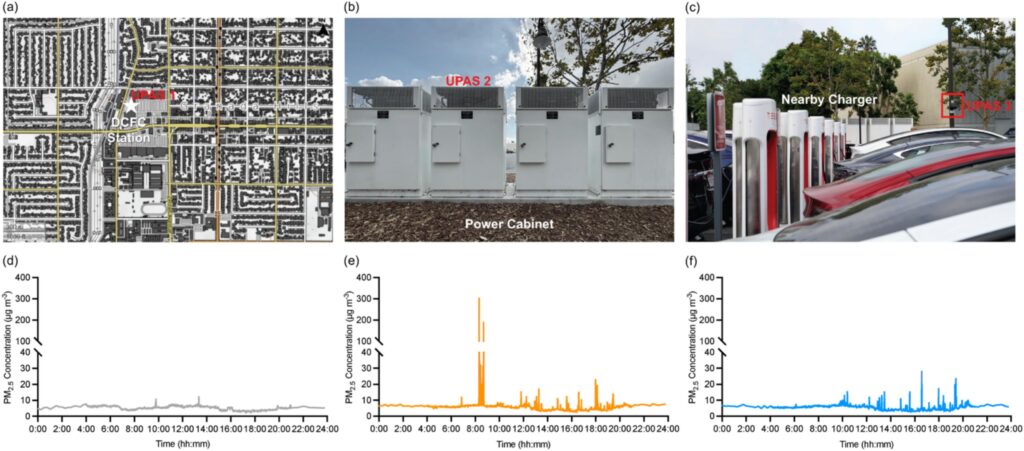

L’information a donc été largement reprise, indiquant parfois « aux bornes » au lieu de « aux stations ». C’est pourtant là que se joue une grande partie de la différence. À moins d’aller coller votre nez à 3 cm des évacuations d’air des transformateurs électriques de la station (lieu de ces prises de mesure), vous ne serez pas exposé à ces taux de pollution.

Plus on s’en éloigne des transformateurs, plus les taux de PM2,5 baissent. D’autres mesures étaient d’ailleurs faites à 5 mètres du transformateur (au pied d’une borne) et plus loin sur le terrain, des données passées au second plan. Par analogie, ce serait comme se plaindre des émissions des gaz d’échappement d’une voiture lancée à plein régime sur un banc de test auquel on aurait collé notre visage, par rapport au fait de marcher à quelques mètres des voies de circulation : il n’y a pas la même exposition à la pollution.

L’ironie de l’histoire, c’est que les stations de recharge ne produisent pas de pollution. Elles ne font que soulever de nouveau les particules émises par ailleurs (comme c’est le cas à proximité d’évacuation de bouches de métro ou des modules extérieurs de climatiseurs). Le fait est que les transformateurs électriques semblent concentrer les particules de pollution des environs, avant de les soulever à cause de leur système de refroidissement (ventilateurs puissants). D’ailleurs, les conclusions de l’enquête demandent à ce que ces armoires électriques soient équipées de filtres supplémentaires qui pourraient éviter ce phénomène.

La moitié des stations au-dessus des seuils à risque ?

L’un des autres chiffres largement exploités est celui que 46 % des stations dépasseraient le seuil quotidien de l’OMS. Cela signifie quand même que plus de la moitié des stations (54 %) sont en dessous. Selon les anciens seuils (avant 2021), seules 4 stations auraient été jugées « problématiques ».

Dans les faits, il y a surtout deux stations dont la pollution mesurée devrait entraîner une enquête complémentaire tant l’écart est important avec les autres : le superchargeur Tesla West Hollywood (non, ce n’est pas la station du Diner Tesla) avec 39 µg/m³ sur 24 heures et le superchargeur Tesla de Santa Clarita avec 34 µg/m³ sur 24 heures. Ces deux stations affichent des chiffres deux fois plus élevés que la majorité des autres points de recharge. Il y a certainement quelque chose dans l’environnement de ces deux stations qui explique un tel résultat.

Ce qui n’a pas forcément été soulevé, c’est que les émissions ne sont pas fixes. Il y a des pics d’émission de ces particules à certains moments des relevés. Paradoxalement, ce n’est pas quand les stations fonctionnent à pleine charge, mais souvent un peu après, que les chercheurs ont observé le plus d’émissions de particules PM2,5.

Sous le soleil de la Californie, mais alors ailleurs ?

L’étude s’est concentrée sur 50 stations rapides du comté de Los Angeles (30 superchargeurs Tesla, 12 EVgo, 7 Electrify America, 1 Shell). La plus petite n’avait que 3 points de charge DC à 150 kW et la plus grande 44 bornes de 250 kW. Selon les résultats de l’étude, ni la taille de l’installation ni le nombre de transformateurs ne semblent influencer les niveaux de pollution. La plus grosse station (avec 44 bornes et 11 transformateurs) est classée en 41ᵉ place sur 50.

L’ancienneté de la station n’est pas forcément révélatrice non plus, même si le superchargeur de Santa Clarita, ouvert en 2018, se classe en deuxième position des stations les plus polluées, d’autres stations plus récentes ne font pas forcément mieux. Les mesures fournies par l’étude ne permettent pas de dégager un schéma logique, sur un type de station ou d’équipement qui pourrait expliquer des mesures plus chargées en particules PM2,5.

Quid de la météo ? C’est un des points faibles de l’étude. Même si les stations sont réparties sur 47 communes de Los Angeles, la météo sèche et ensoleillée (mesures faites entre février et mai 2024) de ce secteur influence forcément le résultat de l’étude. La pluie, la neige comme le vent d’une ville comme Chicago pourrait très certainement offrir une lecture très différente. Il est impossible de généraliser les mesures prises à Los Angeles pour extrapoler que les résultats seraient à Paris, Londres ou Shanghai.

D’ailleurs, un exemple de l’étude illustre bien ce biais : derrière un transformateur, à l’abri du vent, les mesures étaient nettement plus élevées qu’à quelques mètres de distance, exposés aux rafales. La configuration des sites et les conditions météo locales jouent donc un rôle majeur.

Non, les conducteurs de VE ne sont pas spécialement en danger

L’étude ne fournit pas d’évaluation quantitative des risques sanitaires. Les chercheurs mentionnent les dangers potentiels des PM2,5 (selon les seuils décrétés par l’OMS), mais ne calculent pas l’exposition réelle des utilisateurs ni les risques associés aux durées typiques de recharge.

Il faut bien sûr rapporter l’exposition à cette pollution au temps réellement passé dans cet environnement potentiellement plus pollué que les seuils recommandés :

- Certains électromobilistes viendront deux fois dans l’année sur une station de recharge rapide, le risque est nul. La population la plus à risque pourrait être les taxis qui passeraient éventuellement plusieurs fois par jour. Le temps passé dans ces stations est trop faible pour que l’exposition représente un danger (en moyenne 20 à 30 minutes).

- Personne ne se colle aux transformateurs électriques des stations de recharge, à moins d’avoir des lubies étranges. Ils sont généralement un peu à l’écart sur de nombreuses stations (mais pas toujours) et quelques fois protégés par de la végétation ou des palissades en France pour les dissimuler.

- Personne (ou presque) ne reste non plus collé aux bornes toute la durée de la charge, certaines (pas les Tesla) ont aussi des systèmes de refroidissement par ventilation qui pourraient soulever des particules.

- Si vous êtes particulièrement sensible à la pollution, branchez votre véhicule et retournez dans votre voiture (ou vaquez à d’autres occupations pendant la charge), votre exposition restera ainsi anecdotique.

- Impossible d’affirmer si les équipements européens et américains présentent le même risque, il faudrait une étude européenne pour le déterminer.

En résumé :

L’étude soulève un risque de rediffusion des particules de pollution (déjà existantes) en soulevant l’air à proximité des transformateurs électriques (équipés de puissants ventilateurs) des stations sur la zone étudiée (Los Angeles). Malgré des taux parfois supérieurs aux recommandations de l’OMS, le risque n’est pas avéré, compte tenu du temps réellement passé sur ces sites. Les bornes de recharge ne sont pas spécialement dangereuses, mais si vous êtes sensible à la pollution, ne restez pas au contact de leurs ventilateurs qui peuvent brasser de l’air vicié. La diffusion de cette étude joue énormément sur le marketing de la peur, l’échantillon observé et les conclusions tirées ne permettent absolument pas d’en faire une généralité.

La mobilité électrique vous intéresse ? Cela tombe bien, c’est le sujet central de notre newsletter Watt Else.

Toute l’actu tech en un clin d’œil

Ajoutez Numerama à votre écran d’accueil et restez connectés au futur !