Deux scientifiques ont rassemblé un catalogue détaillé des fonds marins, mettant au jour 332 réseaux de canyons sous l’océan de glace de l’Antarctique. Ces canyons ont un énorme impact sur le climat mondial et la biodiversité océanique.

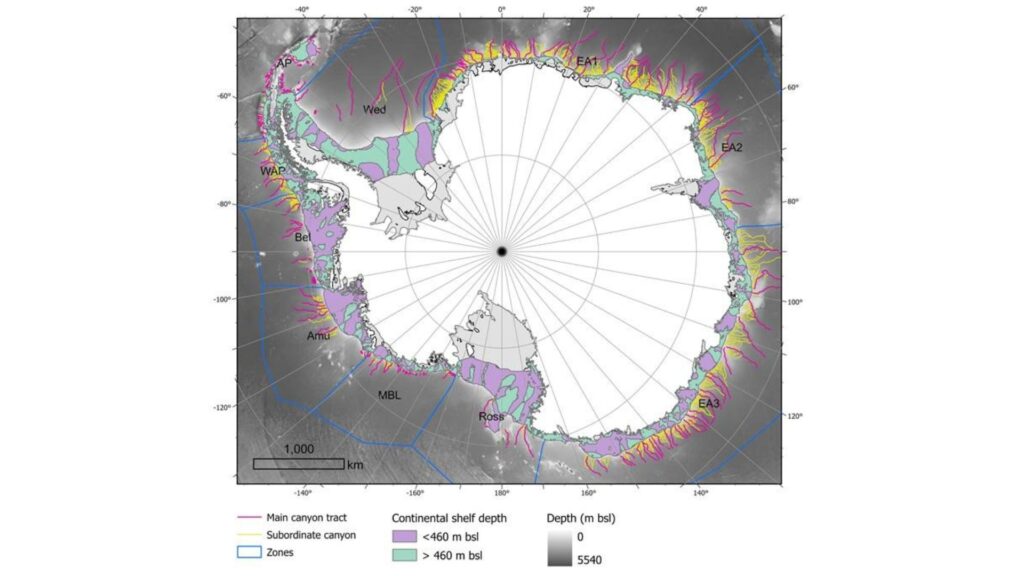

Pour la première fois, des scientifiques de l’Université de Barcelone et de l’University College Cork ont rassemblé dans un catalogue les cartes les plus détaillées à ce jour des fonds marins de l’Antarctique. Au total, ils ont identifié 332 réseaux de canyons allant jusqu’à 4 000 de profondeur, découverte rapportée dans un article de la revue Marine Geology le 24 juin 2025 (et relayée par ScienceDaily le 9 août).

En plus de rassembler le plus de données disponibles sur les canyons des fonds marins, ils mettent en avant l’impact qu’ont ces canyons, encore sous-explorés, sur « la circulation océanique, l’amincissement des banquises et le changement climatique mondial, en particulier dans les zones vulnérables comme la mer d’Amundsen et certaines parties de l’Antarctique oriental », expliquait le communiqué de presse de l’Université de Barcelone le 21 juillet.

Comment ont-ils tous ces impacts ? Les scientifiques expliquent que les canyons formés, qui sont des vallées comme les canyons terrestres, exercent plusieurs rôles :

- Ils transportent des sédiments et des nutriments des côtes vers les profondeurs,

- Ils connectent ainsi les zones marines profondes et plus superficielles,

- Tout cela concourt à créer un habitat avec une biodiversité riche.

L’échange d’eaux entre les zones profondes et plus proches de la surface « permet à l’eau froide et dense formée près des plateformes de glace de s’écouler dans les profondeurs de l’océan et de former ce que l’on appelle l’eau de fond de l’Antarctique », explique le communiqué de presse. Cette « eau de fond » est très importante dans la circulation des courants marins et a donc aussi un impact sur le climat mondial.

De plus, les canyons permettent de concentrer et d’orienter les eaux plus chaudes des zones au large vers les côtes. Et, cette canalisation des eaux plus chaudes « est l’un des principaux mécanismes responsables de la fonte et de l’amincissement des plateformes de glace flottantes, elles-mêmes essentielles au maintien de la stabilité des glaciers intérieurs de l’Antarctique ».

Des différences entre la région de l’Antarctique oriental et occidental

David Amblàs, auteur de l’étude, explique que les canyons de l’Antarctique, comparé à ceux d’autres régions du monde comme l’Arctique, « ont tendance à être plus grands et plus profonds en raison de l’action prolongée des glaces polaires et des immenses volumes de sédiments transportés par les glaciers jusqu’au plateau continental ».

Pour cartographier ces régions enfouies, les chercheurs se sont basés sur une seconde version de la Carte bathymétrique internationale de l’océan Austral (IBCSO v2). Elle est, à ce jour, la carte la plus complète et la plus détaillée des fonds marins de cette région.

Ces nouvelles découvertes leur ont permis d’observer des différences entre les régions orientales et occidentales de l’Antarctique. La région orientale s’est avérée posséder des canyons « plus complexes et ramifiés, formant souvent de vastes systèmes canyon-chenal avec des sections transversales typiques en forme de U », raconte Riccardo Arosio. Cette morphologie particulière suggère, selon David Amblàs, que la « calotte glaciaire de l’Antarctique oriental » a une origine plus ancienne et une évolution plus longue que la région occidentale.

Les modèles actuels modélisant les océans manquent d’informations

Toutes les données recueillies dans cette nouvelle étude mettent aussi en avant une réalité importante, d’après les auteurs de l’étude : les modèles utilisés actuellement, par le GIEC, par exemple, pour simuler la circulation des courants océaniques et leur impact sur le climat mondial ne sont pas fidèles à ce qu’il se passe réellement. Pourquoi ? Parce qu’ils omettent des phénomènes locaux, mis en avant dans cette étude, ce qui diminue le potentiel de ces modèles à prédire des informations fiables sur la dynamique des océans et le changement climatique.

Les auteurs concluent : « C’est pourquoi nous devons continuer à recueillir des données bathymétriques à haute résolution dans des zones non cartographiées [… ] pour mieux représenter ces processus et augmenter la fiabilité des projections sur les impacts du changement climatique ».

Toute l’actu tech en un clin d’œil

Ajoutez Numerama à votre écran d’accueil et restez connectés au futur !